《中国档案》杂志创刊于1951年5月30日,前身是《材料工作通讯》,创办者为当时的中央秘书处材料科。2021年《中国档案》杂志创刊70周年之际,时任中办主任的丁薛祥同志致贺信,对《中国档案》杂志70年的办刊工作给予充分肯定,对做好新时代档案宣传工作提出明确要求,指出《中国档案》杂志要做到“政治立刊、专业强刊,继承传统、守正创新”,杂志社全体干部职工深受鼓舞。

继承传统首先要了解传统、认识传统。对于《中国档案》这本拥有70余年厚重历史的杂志来说,重拾记忆,厘清源头,不仅仅是为了在迷茫时寻找前进方向,更是为了传承好固有基因,思考在当今如何学习弘扬好前辈们的宝贵经验、奋斗精神,不负重托,不辱使命,拥抱新时代,开辟新未来。

《材料工作通讯》

为什么要创办《材料工作通讯》

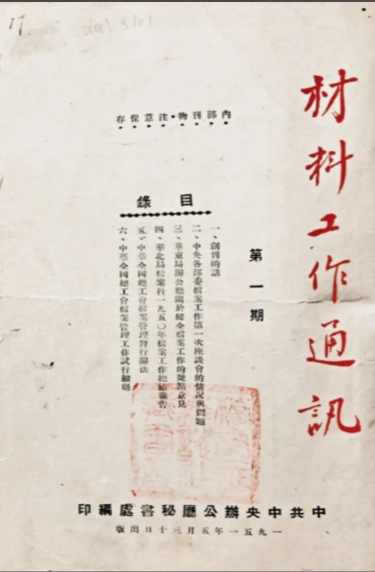

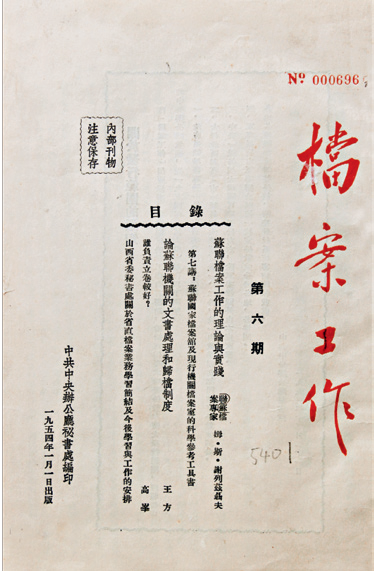

《材料工作通讯》是《中国档案》杂志的源头。1951年5月30日,由中央秘书处编印的《材料工作通讯》第1期出版发行,标明“内部刊物,注意保存”,署名“中共中央办公厅秘书处编印”。曾任中央档案馆副馆长国家档案局副局长的刘国能说:“(《材料工作通讯》)是我国有史以来第一份档案工作期刊,也是我国以刊物的形式宣传档案工作的开始。”对于创办《材料工作通讯》的意义与作用给予了很高的评价。

那么,当时为什么要创办这一刊物呢?

大的背景是,新中国成立后,一方面要接管、集中明清时期及国民党政府遗留下来的历史档案和旧政权档案;另一方面,除收集革命历史档案外,新中国档案工作机构、制度、机制如何建立,也非常现实地摆在当时的主政者面前。中央秘书处虽然当时只负责党中央档案的管理,却自觉地担负起思考和解决中央和国家机关档案工作的责任,并开始谋划整个党和国家档案事业发展一系列问题。

当时,苏联档案专家的考察与建议起到了重要作用。苏联档案专家米留申在新中国刚建立时就被苏联派来帮助我国开展档案工作,米留申对新中国的档案工作做了3个月调查后,于1949年12月27日在首都档案工作者座谈会上作了名为《关于档案工作的一般问题及中国档案工作目前的缺点》的报告,其中指出,当时我国档案工作中的缺点,第一个是在全国范围内缺少一个受政府委托从事解决有关档案的一切问题专门的领导机关(局和处等);第二个是档案保管分散零乱;第三个和第一个相关联,因对档案工作缺乏统一领导,所以没有人来监督现有各机关部门里的档案保管,甚至在北京的中央政府也是一样,更不用提地方政府了;第四个是档案工作中缺少必要的政治警觉性。他的建议是:“必须加强党的历史档案的保管,应与政府档案分别保存,应当特别注意有关党的初期的历史文件(如1921—1930年),党与军队领袖的文件更需要珍贵地保存起来。”除此之外,他强烈建议,关心真实历史的新中国,必须应该建立自己国家与党的档案管理机关。

1951年3月20日,中央秘书处召集中央党、政、军13个单位的档案工作人员交流各部委档案工作情况与遇到的问题,特别是在苏联档案专家考察后发生的变化。这是新中国成立后第一个有关档案工作的高级别会议。会议提出3点建议:一是党的系统档案局的建立尚需时日,为了管理各部委的档案工作,许多机关提议先成立一个领导机关;二是出版一个档案工作的不定期刊物,以便互通情况、交流经验、研究方法;三是目前各地方对于档案管理常向中央要办法,可否就这一工作先作几项原则性规定。这次新中国档案事业发展史上开先河的重要会议,把出版档案工作刊物放在重要位置上,落实最快的要数刊物的出版了。3月20日召开的会议,5月30日就出版了第一期《材料工作通讯》。

第一期《材料工作通讯》除封面、封底外,一共只有9个页码。直到1953年7月改为《档案工作》,其间共出版10期。刊物页码不固定,有12页、18页、24页等。《材料工作通讯》存在两年,为共和国成立初期档案工作作出重要贡献,一是大力引进苏联档案工作经验。新中国成立初期百业待兴,作为支撑党和国家政权建设的基础性工作,积极向苏联学习,既是当时大环境使然,也是一条捷径;二是推动中央和大区一级党委系统文书和档案工作的建立;三是研究和交流新中国成立初期文书处理和档案工作中迫切需要解决的一些基础业务问题,如档案与资料的区别等。

《档案工作》

为什么叫《材料工作通讯》

1951年4月,中办召开全国党的秘书处长工作会议,专门研究文书处理工作和档案工作问题。由此可知,“档案”一词已经在当时机关工作中得到普遍认同,而此前1951年3月会议提出的也是“出版一个档案工作的不定期刊物”。然而,时隔两月问世的刊物为什么不叫《档案工作》或《档案工作通讯》,却叫《材料工作通讯》呢?

曾经担任过《材料工作通讯》的两位老编辑著文认为:“当时习惯于把档案称为材料,同时又认为材料工作可包括档案工作和资料工作。为了使中央各部委的档案和资料工作者能交流经验、互通情况,所以取了这个名字。”同样是其中的一位老编辑讲,在确定刊名的时候,《材料工作通讯》的负责人裴桐提出刊物是不是应叫《档案工作》,中央秘书处处长曾三说:“我们现在还分不清什么是档案,什么是资料,还是叫《材料工作通讯》吧……叫《档案工作》还为时过早。”《材料工作通讯》创刊的话似乎印证了这一点:“《材料工作通讯》是档案和资料工作者互通情况、交流经验的一种内部不定期刊物,目的是想通过这一刊物,建立起一个联系的中心,使得我们的材料工作不只是各自‘分散经营’,而且能互相学习、互相研究,得出一些比较完善的经验,来指导和提高我们自己的工作。”

经过两年的办刊实践,1953年7月《材料工作通讯》改名为《档案工作》。这两位老编辑是在多年以后的回忆中讲述这番话的,也是在他们的努力下,将《中国档案》杂志的创刊时间从1953年的《档案工作》溯源到1951年的《材料工作通讯》。供职杂志社,笔者对《中国档案》杂志创刊时的相关材料比较敏感,一直想发现将杂志命名为《材料工作通讯》更多的原因。最近,在阅读杂志创办者裴桐先生的《裴桐档案工作文集》时,笔者发现了一些新的线索。

裴桐1938年10月到延安,1940年经组织安排到中央秘书处材料科工作。抗战胜利后,延安大批干部外调,组织上仍然将他留在材料科,说要有老同志留在原岗位,便于开展工作,叫作保留“老汤”。裴桐尽管有一些想法,还是服从了组织安排,新中国成立后他继续在材料科工作,并成为新中国档案事业杰出的领导人之一。他是创办《材料工作通讯》的具体负责人,连刊名都是他的笔迹,但后来在他的文章中,很少见到他谈论这段编辑生涯,只是在他的一篇不长的文章中有短短的一句话提道:“要创新,就是钻研业务问题,解决现实工作中的矛盾。这也是我后来做业务指导和办刊物时的体会。”1963年《档案工作》创刊10周年、1983年《档案工作》创刊30周年时,裴桐都发表了纪念文章,但只字未提创办《材料工作通讯》的事情,这不免让人有些疑惑。

在裴桐另一篇不太引人注意的文章中,有这样一段话:“解放前,我虽然已经做了近10年的档案工作,但是并没有按照档案工作的特点去进行工作,甚至连‘档案’这个名词,也没有听说过。”在《裴桐档案工作文集》中确实没有发现他在新中国成立前发表的文章里哪怕一处提到“档案”字眼。民国时期,国统区称呼“档案”很普遍,民国有13本档案学著作,有的直接以“档案管理学”命名。而在我党的各种组织中,正如裴桐所说,“档案”的用法还不普及,以“文件”“材料”称呼居多。例如,1946—1947年中央档案大转移中成立“中央材料管理委员会”,曾三提出“人在材料在”的口号;1949年5月上海解放,“中央文库”保管员将千辛万苦保存下来的党成立早期的档案转交上海市委,9月17日,华东局致电中办,请示中央转交的大批历史文件如何处理,18日,毛泽东审阅修改中办复电:“大批党的历史文件,十分宝贵,请你处即指定几个可靠的同志,负责清理登记,装箱,并派专人护送,全部送来北平中央秘书处。对保存文件有功的人员,请你处先予奖励。”

新中国成立初期各方面体制机制建立的过程,也是对许多事物命名和重新命名的过程。当时引进了一个苏联名词叫“芬特”,后因“水土不服”由国家档案局专门发文改成了“全宗”。而杂志刊名在“材料”与“档案”两个概念的比较中,最终选 择了“档案”。

新中国成立后,中央秘书处材料科里的“老汤”裴桐,组织和参加了著名的1951年3月20日中央各部委档案工作第一次座谈会,并撰写了会议报道。笔者认为,这个时候,老前辈的思想还有些犹豫,将《中央各部委档案工作第一次座谈会的情况与问题》发表在他自己创办的《材料工作通讯》“创刊号”中,也许就是这种犹豫心理的反映。当然,老前辈的思想很快就明确了下来。1953年3月,在《材料工作通讯》创办两年后,即改名为《档案工作》。虽然这只是一个猜想,但如果真有这样的思想过程,才会让我们更好地理解、认识一个真实的裴桐,同时更加敬重新中国档案事业的创立者们。

老一辈档案工作者创办了《材料工作通讯》,为新中国档案事业的建立和发展作出了重要贡献。在新时代,我们要发扬老一辈档案工作者的创新精神和奋斗精神,擦亮档案宣传老字号金字招牌,努力办好《中国档案》,为广大读者提供更多更好的精神产品。

文章来源:《中国档案》2025年第1期

作者单位:中国档案杂志社